Freundschaft, Liebe und Verlust

Freundschaft, Liebe und Verlust

Ich schätze Matthias Brandt als hervorragenden Schauspieler und bedauere sehr, dass ich seinen 2016 erschienenen Erzählband Raumpatrouille noch immer nicht gelesen habe. Vielleicht waren meine Erwartungen an seinen ersten Roman Blackbird deshalb einfach zu hoch, denn das Buch hat mich leider nicht in dem Maße erreicht, wie ich es bei diesem Thema, dem Zeithintergrund und dem Autor gehofft hatte.

Einer, der es schwer hat

In einer namenlosen Kleinstadt irgendwo in der Bundesrepublik der Jahre 1977/78 erlebt der anfangs 15-, später 16-jährige Morton Schumacher, genannt Motte, seine Pubertät. Als hätte er nicht schon genug mit sich selbst und seinen Hormonen zu kämpfen, löst sich gerade seine „Firma“, die Familie Schumacher, auf, der Vater zieht zu seiner Freundin und die Mutter ist nur noch traurig. Parallel dazu endet Mottes erstes Date im Desaster und sein bester Freund Bogi erkrankt lebensbedrohlich an Lymphdrüsenkrebs:

Wie hört sich das denn an, Non-Hodgkin-Lymphom? Doch so, als ob es keine Krankheit sei, oder? Bestimmt wäre es besser gewesen, es hätte Hodgkin-Non-Lymphom geheißen. Besonders für Bogi.

Aber eigentlich war ich sauer auf ihn, weil ich mein altes Leben wiederhaben wollte, inklusive ihm, Bogi. Ich fand einfach, dass ich auch ohne den Mist schon genug um die Ohren hatte, keine Ahnung, hatte ich mir ja nicht ausgesucht, dass ich das jetzt dachte.

Schwächen…

Als Leser bzw. Leserin erfahren wir von all diesen Vorgängen aus der Ich-Perspektive und inneren Monologen Mottes in einer slanghaften, auf mich etwas bemüht wirkenden und unnötig derben Jugendsprache, die ich als anstrengend empfand. Zu meinen eigenen Erinnerungen wollte die Ausdrucksweise eher nicht passen, mag aber sein, dass dies aus männlicher Perspektive anders wahrgenommen wird, genauso wie das Rauchen, Kiffen und der Alkohol. Immer wieder hatte ich Mühe, die zwischen kindlicher Unbedarftheit und messerscharf analysierendem Denken pendelnde Persönlichkeit mit einem 16-Jährigen in Einklang zu bringen, manche Szenen waren mir zu sehr in die Länge gezogen. Kann es sein, dass Motte und seine Kameraden sich beim Besuch des schwer erkrankten Freundes Gedanken über das Flachlegen von Krankenschwestern machen? Muss jeder Lehrer ein Stereotyp erfüllen, sei es der Altnazi-Sporttyrann oder der kumpelhafte Sozialkundelehrer, der mit Schülerinnen ins Bett geht? Und manches ist bei Morton beeindruckend moderner, als ich es erlebt habe: Hufeisenform im Klassenzimmer und Kiwi waren mir zu dieser Zeit jedenfalls unbekannt.

… und Stärken

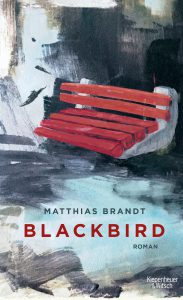

Andere Aspekte des Romans, dessen Stärken für mich vor allem im letzten Drittel liegen, haben dagegen dafür gesorgt, dass ich ihn trotz dieser Kritikpunkte gerne gelesen habe. Die spürbare Unwilligkeit Mottes, Gefühle zuzulassen, seine merklich zunehmende Hilflosigkeit, die sich beim Lesen gut überträgt, die trotz allen Zerfalls um ihn herum immer spürbare Komik und die vielen gut gewählten Metaphern, allen voran der Sprung vom Zehnmeterturm, zeigen die schriftstellerischen Qualitäten von Matthias Brandt. Dass ein Roman, der mit einer Beerdigung endet, so viel Hoffnung ausstrahlen kann, war eine positive Überraschung für mich. Ganz allein, wie die leere Bank auf dem Cover suggeriert, ist Motte nämlich glücklicherweise nicht.

Matthias Brandt: Blackbird. Kiepenheuer & Witsch 2019

www.kiwi-verlag.de